Matt Mullican est mis à l’honneur dans une vaste rétrospective au Mac’s Grand Hornu. Né en Californie en 1951, il débute sa carrière artistique à la fin des années 70 et fait partie de la génération d’artistes dits de la “Pictures Génération” en référence à l’exposition Pictures organisée à New York en 1977 par le critique d’art Douglas Crimp. Cette exposition manifeste donna naissance au concept d’appropriationnisme dans l’art. Intitulée Representing The Work, la rétrospective proposée par le MAC’s réunit près de 1500 œuvres et offre un panorama de la pratique artistique à la fois foisonnante, encyclopédique, obsessionnelle, dense et ardue de l’artiste. Le parcours embrasse l'architecture du lieu et nous transporte de ses débuts à CalArts, où il étudie avec John Baldessari, à sa récente exposition au Hangar Bicocca à Milan.

A l’instar de Cindy Sherman, Robert Longo, Jenny Holzer, Louise Lawler ou Richard Prince pour ne citer qu’eux, Matt Mullican “s’approprie” et réutilise des symboles de la culture populaire pour représenter le monde et interroger le réel. Il utilise la signalétique qui structure le paysage urbain et s’intéresse au pouvoir de suggestion des images. Il part du postulat que les images ne se résument pas à leurs seules propriétés matérielles et physiques mais qu’elles sont également mentales et ont la faculté de susciter des émotions. Il remet ainsi en question l’opposition entre réalité objective et réalité subjective pour démontrer que la réalité est somme toute une construction de notre imagination. Son travail se présente comme un jeu de signes et de références et le parcours s’apparente à un jeu de piste à décrypter.

Matt Mullican observe le monde qui l’entoure et essaye de le comprendre en s’appuyant tant sur le dessin, la peinture et la sculpture que sur la vidéo, l’installation et la performance. La perception, la subjectivité et la façon dont on reçoit et on assimile l’information visuelle sont des thèmes qui l’interpellent. Fasciné par la cosmologie, il invente sa propre taxinomie et met au point un système graphique composé de pictogrammes, de schémas, d’annotations qui lui permet de répertorier une multitude d’images, d’objets, de signes et de mots. Son processus consiste à compiler une véritable banque de données qu’il classifie et présente ensuite sous forme d’installations sculpturales, de dessins, de gravures, de photographies...

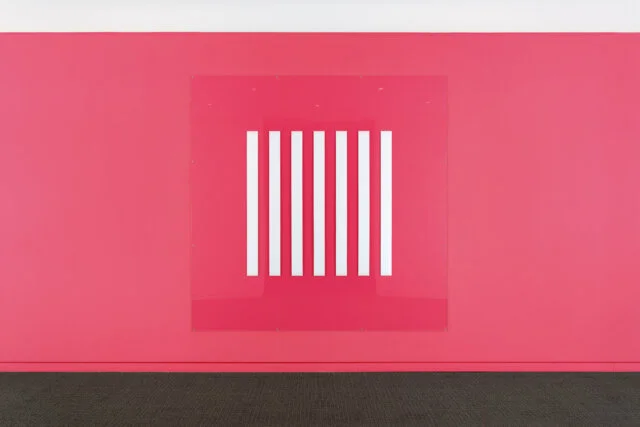

Sa cartographie se décline en cinq couleurs, qui correspondent chacune à un registre différent. Dans le travail de Matt Mullican, le vert évoque la nature, le bleu symbolise la vie quotidienne, le jaune l’art tandis que le noir représente le langage et le rouge recouvre ce qui à trait à la subjectivité et à la spiritualité. “Tout ce que je dois cataloguer se trouve en réalité là où je vis. Quand je dis “où je vis”, je parle autant du monde physique que du monde psychologique” explique l’artiste.

En anglais, le mot “representing” signifie à la fois représenter et présenter à nouveau. L’intitulé s’inspire d’une installation éponyme dans laquelle Matt Mullican déplie, façon “boite en valise” de Marcel Duchamp, l’ensemble de son travail sur une soixantaine de draps de lit. Sur lesdits draps, il a reproduit, à la manière de planches iconographiques, l’ensemble de ses oeuvres et collé des photos de ses performances. Ce dispositif rappelle une frise chronologique et lui permet de transporter et de montrer facilement et à moindre coût l’ensemble de son oeuvre. La boite de transport est d’ailleurs exposée et certaines des œuvres représentées figurent dans l’exposition.

La visite permet de découvrir The MIT Project (1990-2020), une installation dans laquelle il déploie littéralement son univers dans l’espace d’exposition. Le visiteur se promène autour d’une maquette architecturale, divisée en différents couloirs et sections, dans laquelle sont disposés des objets éclectiques selon les codes chromatiques qui caractérisent son oeuvre. On y trouve des téléviseurs, des cartes postales, des appareils photos, des croquis mais aussi une vingtaine de bois de cerfs… Exposés dans une salle adjacente, ses dessins tirés de ses nombreux carnets de croquis, illustrent et synthétisent des thématiques métaphysiques et existentielles telles la religion, la vie ou la mort.

Son besoin de rationaliser et de classifier l’information coexiste avec une volonté de lâcher prise. Dans ses performances sous hypnose, l’autre versant de sa pratique artistique et dont quelques enregistrements vidéo sont présentés au sous-sol, Matt Mullican se glisse dans la peau de son alter-ego “That Person”. Plongé dans un état second, parfois proche de l’hystérie, il exécute des tâches à priori banales comme manger, chanter, dessiner, parler, boire, marcher… L’expérience, qu’il décline à foison depuis les années 70, lui permet d’explorer son inconscient et de tester les limites entre réalité objective, expérience subjective et monde imaginaire.

The Meaning of Things (2014), une compilation de plus de 600 collages présentée plus loin dans l’exposition, combine des images tirées d’internet avec des dessins réalisés sous hypnose.

L’artiste a également recours au frottage, une technique utilisée par Max Ernst et les surréalistes qui permet d’obtenir une impression en frottant un crayon ou un bâton de pastel sur une surface plane en dessous de laquelle est placé un objet ou une texture en relief. Dans sa série Yellow Monster (2017-2018), il imprime des compilations d’images glanées sur internet sur des toiles au fond jaune et y superpose des pictogrammes obtenus par ledit frottage et qui rappellent le cadre dans le viseur d’un appareil photo.

Le parcours culmine avec une installation monumentale, le Berlin Studio Rubbing Archive (2012-2020). Des frottages en noir et blanc enveloppent la dernière salle, des signes, des schémas se mêlent à des mots et des extraits de bande dessinée… Denis Gielen, commissaire de l’exposition, résume bien la démarche de l’artiste quand il dit qu’“en somme, chaque projet devient pour [Matt Mullican] l’occasion d’expérimenter les effets du matériel de communication sur le sens de ces signes.”

Matt Mullican, Representing The Work, MAC's (Musée des Arts Contemporains de la Fédération Wallonie-Bruxelles - Site du Grand Hornu), Rue Sainte-Louise 82, 7301 Boussu, Belgique. Jusqu'au 18 octobre 2020.

NB: Suivant les mesures prises par le gouvernement pour lutter contre l’épidémie du Covid-19, le site du Grand-Hornu (et ce compris le CID - Centre d’Innovation et de Design, le MAC’S - Musée des Arts Contemporains de la Fédération Wallonie-Bruxelles et le restaurant Rizom) suspend ses activités (animations et expositions) jusqu’au vendredi 3 avril inclus.

Copyright © 2020, Zoé Schreiber